[팩트체크] ‘일제강제동원시민모임’ 때리기 진실은

보수단체·언론, ‘과거사 브로커’ 몰지만

도쿄 삼보일배·각종 소송 회비 진행에 무료 변론

도움 받은 피해자들 “좋은 결과 나오면…” 기금 제안

최근 <조선일보> 보도를 신호탄으로 수구 단체, 국민의힘 등이 ‘일제강제동원시민모임’(시민모임)을 표적으로 삼아 비판의 목소리를 높이고 있다. ‘자유대한호국단’은 지난달 26일 시민모임을 서울중앙지검에 변호사법 위반 및 업무상 횡령 등의 혐의로 고발했다. 일부 보수단체에선 시민모임을 ‘과거사 비즈니스’를 하는 ‘브로커’로 몰아가고 있다. 과연 일제강제동원 피해자의 손해배상 소송을 지원해온 시민모임은 ‘과거사 브로커’인가. ‘손해배상금 20% 약정’ 등 시민모임에 관한 논란을 살펴봤다.

손해배상 20% 약정 어떻게 맺었나

사단법인 일제강제동원시민모임의 전신인 ‘근로정신대 할머니와 함께하는 시민모임’은 2012년 10월23일 강제동원 피해자 5명과 약정을 했다. 약정서에는 ‘피고로부터 실제 받은 돈 중 20%에 해당하는 금액을 모임에 교부한다’고 적혀 있다. 당시 강제동원 피해자들과 약정서를 함께 작성한 이상갑 변호사는 “약정서에는 미쓰비시중공업으로부터 손해배상을 받으면 그중에 20%는 도움을 준 사회에 환원해서 또 다른 피해자를 지원하는 사업을 하고 이 문제와 관련된 역사적 기록을 남기는 공익활동 기금으로 사용하겠다는 내용이 담겼다”고 설명했다. 약정금은 법률 대리인의 수임료가 아니라 기록 작업 등 공익활동 기금이라는 것이다.

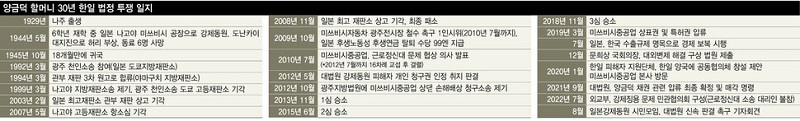

이 약정의 출발점은 도쿄 삼보일배 투쟁 때로 거슬러 올라간다. 시민모임 회원들은 2010년 6월 양금덕 할머니 등 피해자·유족들과 함께 미쓰비시중공업 본사가 있는 일본 도쿄에 가서 삼보일배 시위를 했다. 삼보일배 시위 이후 미쓰비시중공업이 일본의 양심적 시민들이 꾸린 ‘나고야 소송지원회’를 통해 협상하겠다고 응했다. 1999년 일본 변호사들의 도움으로 일본 법정에서 손해배상청구 소송을 제기했다가 2008년 11월 일본 최고재판소의 상고 기각으로 패소했던 피해자들은 미쓰비시중공업과의 협상으로 일말의 희망을 갖게 됐다.

시민모임은 2010~2012년 20차례 이상 도쿄에 협상하러 갔다. 첫 협상이 시작될 땐 피해자와 유족 등이 동행했다. 각종 비용은 나고야 소송지원회와 시민모임 회원들이 낸 회비로 충당했다. 당시 피해자 유족 고 김중곤씨와 양금덕 할머니 등 피해자들은 “일방적으로 도움만 받는 상황에서 협상에서 무엇인가를 얻으면 뭔가 나누고 싶다”며 “좋은 결과가 나오면 일부를 기금으로 내놓겠다”라며 먼저 ‘약정 기금’을 제안했다고 이상갑 변호사가 전했다.

그 와중에 국내 대법원이 2012년 5월24일 ‘침묵의 카르텔’을 깼다. 대법원은 강제징용돼 임금을 받지 못한 여운택 할아버지 등의 손해배상청구 소송에서 피해자들의 손을 들어줬다. ‘민주사회를 위한 변호사 모임’(민변) 광주·전남지부 소속 변호사 20여명이 수임료를 받지 않고 무료 변론에 나섰고, 피해자 유족 고 김중곤씨와 양금덕 할머니 등 피해자들은 2012년 10월23일 광주지법에 낼 소송 위임장을 작성하면서 “아, (1년 전에 약속했던 내용의) 그 기부 약정서도 하나 써놓읍시다”라고 제안했다고 한다.

약정서 이행, 변호인단의 일방 결정인가

근로정신대 피해자 양금덕 할머니 등은 2018년 11월29일 대법원에서 “미쓰비시는 피해자 1인당 1억원~1억2천만원의 위자료를 지급하라”는 확정판결을 받았다. 하지만 일본 정부와 기업이 대법원의 배상 명령을 거부하면서 ‘미쓰비시의 국내 자산을 압류·매각해 배상금을 받게 해달라’는 소송을 제기해 대법원 판결을 기다리고 있다.

시민모임은 윤석열 정부의 ‘제3자 변제안’에 가장 강력하게 반대해온 단체다. 손해배상금을 일본 피고 기업 대신 행정안전부 산하 재단법인 ‘일제강제동원피해자지원재단’이 대신 지급하는 방안은 일본 정부와 가해자 기업의 사죄가 빠져 올바른 해법이 아니라고 봤기 때문이다. 피해자·유족 5명 중 생존자 1명과 유족 2명은 ‘판결금’을 받았고, 양금덕 할머니와 유족 1명은 거부하고 있다.

소송 대리인단은 전화와 내용증명을 통해 생전 고인이 공익 목적의 출연에 합의했다는 내용을 설명했다. 10년 전 체결된 약정서 내용을 가족들이 알지 못할 수 있기 때문이다. “‘고인의 유지를 따르는 것이 이름을 더 길고 명예롭게 남기는 것이 아니겠는가’ 하는 마음으로 가족들이 심사숙고해 결정해달라는 의미였다”고 한다. 이상갑 변호사는 “고인의 뜻을 알고 이를 존중해 약정서를 이행할 것인지는 전적으로 가족들이 결정할 몫이고, 이행의 강제성은 없다”고 했다.

정대하 기자 daeha@hani.co.kr

<2023-06-07> 한겨레

![img-top-introduce[1]](/wp-content/uploads/2016/02/img-top-news1.png)