곽형덕 엮음 l 소명출판 l 2만2000원

“저 또한 군국소년이어서 곧잘 군가를 불렀습니다.” “패전한 날 소개지에서 공포의 대상이었던 선생님이 우시면서 ‘일본은 졌어. 너희들이 장성해서 원수를 갚아다오!’라고 하셔서 마음 깊이 감동을 했던….”

“(1953년 대학 입학 무렵) 조선은 제 시야에 없었습니다. (…) 당시 조선어를 제대로 가르쳤던 대학은 (오사카외대와) 덴리대학뿐이었습니다.” 간사이 지역의 두 대학뿐이라는 사정은 1970년대 중반까지도 달라지지 않았다.

이런 기억을 훗날 풀어놓게 되는 1933년생 일본의 학자는 와세다대 정경학부 졸업 뒤 도쿄도립대 대학원에서 중국문학을 전공하며 량치차오를 접한다. 정치인 소설가 도카이 산시(명성황후 시해사건 가담자)의 책을 번역하던 중국 지식인. 중도에 책을 집어던졌다는 량치차오의 일화가 남긴 뒷맛은 하나의 국면이 된다. “조선은 원래 청국의 것인데, 도카이 산시가 조선을 일본의 것이라고 하니 그것은 말도 안 되는 것이라는 겁니다. 그런 상황에서 이 소설에서 제외되어 있는 조선 사람들은 당시에 무슨 생각을 했을까 하는 생각에서 조선문학에 관심을 품기 시작했습니다.”

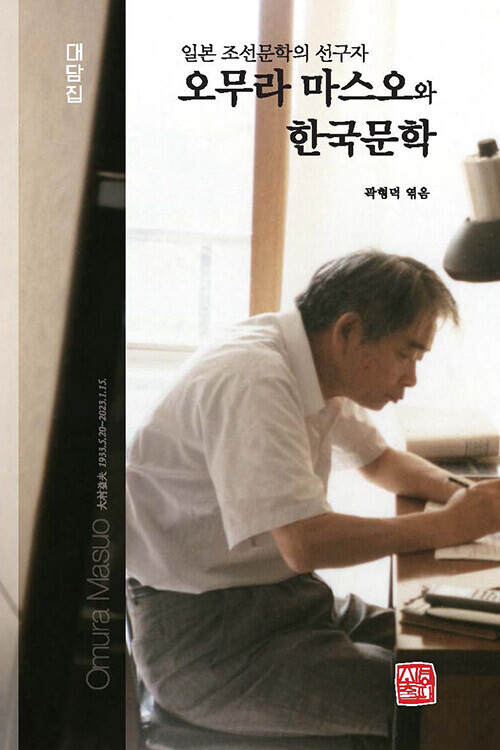

전후 일본 ‘조선문학 연구’의 선구자인 오무라 마스오(1933~2023)의 회고다. 1957년말 총련 청년학교를 찾아가 “바보 취급” 당하며 조선어를 배우기 시작하고, 1961년 발족한 ‘일본조선연구소’의 일원이 되며, 1970년 ‘조선문학의 모임’ 결성과 일본인들 최초의 조선문학 연구 잡지로 평가받는 ‘조선문학-소개와 연구’(1970~74) 발행을 주도한다. 시인 윤동주의 묘를 찾고 시집을 복원하는 데 지대하게 공헌했으나 모두 오무라를 수식하는 몇몇 사례에 불과하다. 찢겨진 한반도에선 자생 불가했던, 남·북·중국(연변)을 관통한 ‘등거리 조선문학 연구자’로의 족적이 올돌하기 때문이다. 그가 “가장 영향을 받은 작가”로 꼽으며 타계 전까지 연구에 헌신했던 이가 사회주의 계열 항일투사이자, 남에서 북, 북에서 연변으로 옮겨간 작가 김학철(1916~2001)이다.

곽형덕 명지대 교수가 2017~22년 진행한 대담을 중심으로 엮은 ‘오무라 마스오와 한국문학’은 이런 미시사와 함께 특히나 오무라가 중국문학에서 조선문학으로 관심을 전환하게 된 계기를 집요하게 추적한다. 대학·원 은사들 영향에 더불어, 열도를 뒤집은 재일조선인 이진우의 여고생 살인사건(1958), ‘조선을 이해하려면 언어부터 알아야 한다’는 인식을 확산한 김희로 살인사건(1968), 1960~70년대 정세 변화 등이 한 인물의 내면에서 조명되며 비로소 미동들이 격동으로 선연해진다. 구술집의 외피를 쓴 역사 심리소설처럼도 읽히는 이유다.

오무라는 자술하고 있으나, 과장 없이 들린다. “커다란 이야기를 하는 것을 좋아하지 않”는다는 태도는 그가 견지한 실증주의의 다른 몸짓일 것이다. 그런 오무라가 아베 신조의 총격 사망을 두고 “자업자득”이라 했으니, 30대 한국 방문 뒤 “내 조국이라고 부를 수 없지만 사랑하는 대지를 밟았다”고 썼던 그의 더 깊은 통한을 짐작게 한다.

지난해 1월 죽음을 알리지 말란 유언 따라 뒤늦게 국내 당도한 부음에 우리의 애도는 충분했던가. 그가 품어온 한국 문학 자료들이 지난해 10월 국립한국문학관에 기증 보관되어 있다.

임인택 기자 imit@hani.co.kr

<2024-05-17> 한겨레

![img-top-introduce[1]](/wp-content/uploads/2016/02/img-top-news1.png)