이기환의 흔적의 역사

피 토한 고종, 통곡한 총리, 폭발한 민심…‘을씨년스러웠던’ 1905년 을사년 겨울

‘을씨년스럽다’는 ‘2025년 을사년’을 맞아 더욱 인구에 회자되는 표현이다.

<표준국어대사전>은 ‘날씨나 분위기 따위가 몹시 스산하고 쓸쓸한 데가 있다’고 풀이하고 있다.

이 말은 을사늑약이 체결된 ‘1905년 을사년’에서 비롯됐다는 게 정설처럼 떠돌고 있다.

———— <중략> ————

■이토의 안하무인

…<중략>… 15일 고종을 알현한 이토는 안하무인이었다. 예컨대 “한국이 누구 덕분에 독립을 유지하며 살아갔느냐…이제 동양의 평화를 위하려면 한국의 외교를 일본이 대신 행하는 것만 유일한 방책이니 즉시 동의해주기 바란다”고 겁박했다. 이토는 이날 4시간 동안 이뤄진 대화내용을 제멋대로 정리했다.

“한국 황제는…이번 제안에 동의할 수밖에 없는 까닭(同意セラルルノ止ムヲ得ザル所以), 그리고 이 제안에 동의하는 것이 오히려 한국의 장래에 맞는다는 것을 깨달은 듯 본사(本使·이토)에게 ‘당국자에게 명하여 일본 정부의 제안에 기초하여 타협을 이루도록 노력하겠다’고 약속했다.”

그러나 이것은 명백한 조작으로 드러났다. 일본 국회도서관 헌정자료실에 소장된 보고서의 초안(1905년 12월8일 작성)에는 ‘(한국 황제는 이번 제안에) 동의하는 것이 아니고~’(同意セラルルニアラザレバ)라 한 부분을 지워버리고 ‘동의할 수밖에 없는 까닭(同意セラルルノ止ムヲ得ザル所以)~’으로 둔갑시킨 흔적이 남아있다.(강성은 도쿄 조선대 교수)

———— <중략> ————

■탈취된 외무장관의 도장

이후 자리를 박차고 나간 참정대신 한규설을 제외한 대신들은 이른바 협약안의 자구 수정을 위한 논의에 들어갔다.

결국 ‘한국이 실제로 부강해졌다고 인정할 때까지~’라는 허울좋은 전제조건을 넣고, ‘일본 정부가 한국 황실의 안녕과 존엄을 유지할 것을 보증한다(5조)’는 조항을 추가하는 선에서 조약문이 확정된다. 일본측은 참정 대신(국무총리)의 관인은 필요없으며, 외부대신의 인장(관인)만 찍으면 된다고 주장했다.

———— <중략> ————

■흠결 투성이 조약문

어쨌든 기나긴 줄다리기가 끝난 때는 날을 넘긴 1905년 11월18일 오전 1~2시 쯤이었다.

을사늑약의 골자는 ‘외교권을 일본에 넘기고(1·2조), 그것을 관장하는 통감을 두는 것(3조)’ 등이었다.

그러나 이 늑약에는 결정적인 하자가 여럿 보인다. 조약 체결에 필요한 서명자인 외부대신(박제순)의 전권위임장이 존재하지도, 또 그것을 일본측과 교환하지도 않았다. 조약문을 보면 일본측 대표인 하야시 곤스케(林權助)의 앞에는 특명전권공사라 되어 있다.

그러나 대한제국측 대표라는 박제순의 앞에는 그냥 외부대신이라고만 적혀있다. 일본과 달리 고종은 외부대신 박제순에게 ‘조약을 맺으라고 공식 허락하는’ 전권대사 임명장을 주지 않았다는 의미다. 그 뿐이 아니다.

조약문에는 고종(황제)의 어새도 찍히지 않았고, 조인문서에 조약의 명칭도 없다. 국가간 조약 체결은 위임·조인·비준 등의 절차를 밟아야 하는데, 그 어떤 것도 갖춰지지 않았다. 즉 을사늑약은 강박에 의해 맺어진 ‘무효 조약’일 뿐 아니라 아예 조약 자체가 성립되지 않는다는 논리가 성립된다. 고종의 교묘한 시간끌기와 한규설 참정대신 등의 끈질긴 반대 덕분이라는 견해가 주목을 끈다.(이태진 서울대 명예교수) 이를 근거로 고종은 “을사조약은 한국 황제가 동의하지도, 서명하지도 않은 늑약”이라고 호소하는 밀서와 친서를 잇달아 보냈다.

———— <중략> ————

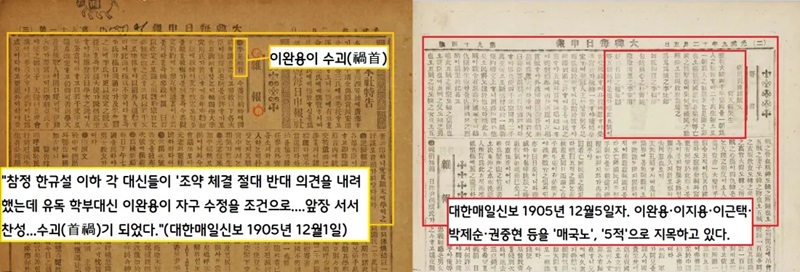

■이완용=을사늑약의 우두머리

한규설을 뺀 7대신은 어땠을까. 1905년 12월16일 ‘을사5적’을 지목된 대신들이 “억울하다”는 상소문을 올린다. 이완용·박제순·이지용·권중현·이근택 등은 “8명 가운데 대뜸 우리 5인만 지목하여 ‘나라를 팔아먹은 역적’이니 하는 것은 큰 잘못”이라고 했다.

그러나 8명 가운데 조약체결에 앞장선 이완용은 대한매일신보(12월1일)의 표현대로 ‘(을사늑약의) 원흉(首禍)’으로 꼽혔다. 또 이완용의 주장에 동조한 이지용·이근택·권중현과, 조약서에 이름과 관인을 남긴 박제순 역시 매국노로 당연히 지칭될 수 있다. 그런데 좀 이상하다. 이토는 분명 대신 8명 중 한규설(참정대신)·민영기(탁지부대신)을 뺀 6명이 찬성표를 던졌다고 했다.

———— <중략> ————

■피를 토한 고종

11월18일 새벽 이후 서울은 살풍경 그 자체였다. <매천야록> 등에는 ‘을씨년스러운 을사년 11~12월’이 묘사되어 있다.

“사기가 저하된 도성 사람들은 수천 명 수백 명이 떼를 지어 큰 소리로 ‘나라가 망했으니 어떻게 살란 말이냐’고 외쳤다. 그들은 미친 듯이 슬퍼하며 꾸짖고 서성거리며…밥짓는 연기도 나지 않아…일본인 병사들이 순찰을 돌며 비상상태에 대비…”

<매천야록>은 “이런 광경이 한달 동안이나 지속되었다”고 전했다.

<대한매일신보> 11월27일자는 늑약 체결의 전말과 함께 ‘체결 후의 국내 동향’을 전했다.

“18일 아침부터 30명 씩의 일본군이 각 대신의 집을 에워쌓으며 도성 내에 조약 체결 소식이 삽시간에 퍼져 백성들이 분기탱천…그런데 이 조약은 참정대신의 도장이 없고…일본의 위협에 못이겨 조인되어…황제가 강경한 반대로 재가를 하지 않았으니….”

17일 밤 이토와 대한제국의 7대신이 조약문 수정에 나설 무렵, ‘한인 40여 명이 몰려가’ 비어있던 이완용의 집에 불을 저질렀다는 급보가 전해졌다.

고종이 “눈물을 흘리고 피를 토하면서 ‘대신들이 일본과 한 통속이 되어 나를 협박하여 조약에 조인한 것이니 짐의 백성은 궐기하라’는 명을 내렸다”는 정보가 일본공사에 보고되었다.(18일)

황성신문은 11월20일자에 조약체결의 전말을 전하면서 주필겸 발행인인 장지연(1864~1921)의 ‘시일야방성대곡·是日也放聲大哭·이날에 목놓아 우노라)’을 게재했다. 장지연은 “개 돼지만도 못한 대신들이…나라를 팔아먹는 도적이 됐다”고 매섭게 비판했다. “아! 원통한지고. 아! 분한지고. 우리 동포여! 노예된 동포여! 살았는가 죽었는가?…원통하고 원통하다 동포여! 동포여!”

대한매일신보는 27일자 영문판(Korea Daily News)에 황성신문의 ‘을사늑약 전말 기사(20일자)’와 함께 장지연의 ‘시일야방성대곡’도 영문으로 번역하여 실었다.

———— <중략> ————

■2025년판 을사×적은?

어떠한가. ‘1905년 을사년’은 역사상 가장 ‘을씨년스러운 을사년’이었다 해도 과한 표현은 아닌 것 같다.

그렇다면 120년이 지난 ‘2025년 을사년’은 어떠한가. 물론 나라가 석양으로 곤두박질 친 ‘1905년 을사년’과는 비교할 수 없겠다. 그러나 ‘2025년 을사년’ 또한 만만치 않게 ‘을씨년스럽지’ 않은가.

… <중략> … 지금 계엄령 이후 눈 앞의 표를 위해 역사의 심판을 경시하는 자들이 넘쳐난다. 그들의 말 한마디, 행동 거지 하나하나가 빼곡히 기록되고 있다. 그들 중 누가 ‘2025년판 을사×적’으로 손가락질 받을 건가. 을사 100적, 을사 1000적이 나올까 두렵다.

참고로 최익현이 올린 을사늑약 직후 올린 상소문을 소개한다.

“난신적자가 어느 시대인들 없었겠습니까. 그러나 이번에 도장을 찍은 박제순·이지용·이근택·이완용·권중현 같은 자가 있겠습니까. 오적의 목을 베어 매국한 죄를 바로잡고…. 명만 내리시면 역적들의 시체를 길거리에서 불태울 것입니다.”(<면암선생문집>)

이기환 역사 스토리텔러

<2025-02-11> 경향신문

![img-top-introduce[1]](/wp-content/uploads/2016/02/img-top-news1.png)