[소장자료 톺아보기 68]

대한제국 군대를 해산하고 내정권을

일본에 완전히 넘겨준 정미칠적(丁未七賊)

일제는 헤이그 특사사건을 빌미로 고종을 강제 폐위하고 1907년 7월 20일 순종을 즉위시켰다. 일제는 한국의 내정을 철저히 지배하기 위해 정미 7조약의 체결을 강요했다. 이완용 친일내각은 각의를 열고 일본측 원안을 그대로 채택해 순종의 재가를 얻은 뒤 이완용이 전권위원이 되어 7월 24일 밤 통감 이토 히로부미의 사택에서 7개 조항의 신협약을 체결 및 조인하였다. 이 조약을 정미 7조약, 한일 신협약, 제3차 한일협약 등으로 다양하게 일컫는다. 그 조문은 다음과 같다.

한일협약

일본정부 및 한국정부는 속히 한국의 부강을 도모하고 한국인의 행복을 증진하려는 목적으로 다음 조관(條款)을 약정함

제1조 한국정부는 시정개선에 대해 통감의 지도를 받을 것

제2조 한국정부의 법령의 제정 및 중요한 행정상 처분은 미리 통감의 승인을 거칠 것

제3조 한국의 사법사무는 보통행정사무와 구별할 것

제4조 한국 고등관리의 임면은 통감의 동의를 얻어 이를 시행할 것

제5조 한국정부는 통감이 추천하는 일본인을 한국관리에 임명할 것

제6조 한국정부는 통감의 동의 없이 외국인을 고용하지 않을 것

제7조 1904년 8월 22일 조인한 한일협약 제1항은 이를 폐지할 것

한편 정미 7조약의 내용을 구체적으로 규정한 「한일협약 실행에 관한 각서」도 함께 체결되었으나, 공포되지는 않았다. 이 각서에는 재판소와 감옥의 설치를 강제하고, 대한제국 군대를 해산한다는 실행사항을 담고 있었다. 정미 7조약과 실행 각서의 체결로 국가를 보위하는 군사력을 빼앗기고 일본인 관리가 대한제국의 사법과 행정을 장악함으로써 대한제국은 사실상 식민지로 전락하게 되었다.

7월 31일 하세가와 한국주차군사령관과 이완용, 이병무가 「한일협약 실행에 관한 각서」를 내세워 순종을 겁박하여 군대를 해산하고 무기를 반납하라는 칙령을 내리게 했다. 이병무는 8월 1일 시위연대의 장교들에게 긴급소집령을 내려 군대 해산과 무기 반납을 지시했다. 이에 분개해 시위대 제1대대장 박승환 참령이 자결하고 일부 군대는 일본군에 맞서 항전하였다. 이후 해산 군인의 다수는 의병에 합류하거나 신흥무관학교 등 독립군 양성소 교관으로 활약하기도 했다.

정미칠적은 군대 해산과 내정권 이양을 규정한 정미 7조약에 찬성한 이완용 친일내각의 일곱 친일파를 가리킨다. 곧 총리대신 이완용, 농상공부대신 송병준, 군부대신 이병무, 탁지부대신 고영희, 법부대신 조중응, 학부대신 이재곤, 내부대신 임선준이 바로 그들이다. 이제 정미칠적의 이력을 개괄적으로 살펴보자.

조중응(1860~1919)은 정미 7조약, 한일병합조약 체결에 각각 법부대신, 농상공부대신으로서 관여하여 매국노 2관왕에 오른 자이다. 조중응은 서울 출신이다. 1880년 초시(初試)에 합격, 서북변계조사위원(西北邊界調査委員)으로 만주·외몽고·러시아·바이칼호 등지를 답사했다. 1894년 김홍집 내각에 발탁되어 외무아문 참의, 외부 교섭국장, 법부 형사국장 등을 역임했으나 1896년 2월 아관파천(俄館播遷)으로 국사범이 되어 10년간 일본 망명의 길에 올랐다. 1906년 7월에 귀국하자마자 통감부 촉탁이 되었고 이듬해 법부대신에 올라 의병 민종식, 이용규, 서은구 등의 중형 선고에 관여하고 을사오적 척살단인 나인영과 김동필의 유배형을 상주했다. 1909년 10월 정부 조문단의 대표 자격으로 일본에서 열린 이토 히로부미 국장(國葬)에 다녀왔다. 강제병합 직후 자작을 수작하고 은사공채 10만원(현재의 20억 상당)을 수령했다. 1910년 10월부터 사망 때까지 중추원 고문을 유지했다. 조중응의 사후 작위는 장남 조대호가 이어받았다.

고영희(1849~1916)은 정미 7조약과 한일병합조약 체결에 탁지부대신으로서 관여하여 매국노 2관왕에 오른 자이다. 서울 출신인 고영희는 1867년 역과(譯科)에 일본어학으로 합격해 1876년 김기수가 이끄는 수신사의 통역으로서 일본을 시찰했다. 이후 외부와 학부 관리와 삭녕군수, 고양군수 등 지방관을 지냈다. 고영희가 대신 지위에 오른 것은 1907년 5월 이완용 친일내각에서다. 탁지부대신으로 기용되어 고종의 강제 양위, 정미 7조약 체결, 군대 해산에 적극 찬동해 일본정부로부터 욱일동화대수장으로 받았다. 1910년 10월 자작을 수작하고 은사공채 10만원(현재의 20억 상당)을 수령했다. 강제병합 직후부터 사망 때까지 중추원 고문을 지냈다. 1911년 8월 29일 합병 1주년을 기념하는 『매일신보』특집호에 “공축(恭祝)병합일주년기념”이라는축사를게재했다.1913년 도쿄에서 열린 메이지 일왕 1주기 추도식에 조선귀족 대표로 참석했다. 고영희의 사후 작위는 장남 고희경이 이어받았다,

이병무(1864~1926)는 정미 7조약과 한일병합조약 체결에 각각 군부대신과 시종무관장으로서 관여하여 매국노 2관왕에 오른 자이다. 이병무는 충남 공주 태생으로 1884년 무과 급제하고 1895년 일본 육군사관학교 제8기로 입학해 이듬해 졸업해 귀국했다. 1900년 일본에 망명중인 김홍집·어윤중에게 국내사정을 알려준 혐의로 면관되고 2년간 전라도 낙도에 유배되었다. 1904년 복관되어 육군무관학교 교관을 맡았고 1905년 말 육군 참장(현재의 소장)으로 승진했다. 1907년 군부대신 재직시 고종 강제 양위와 군대 해산에 주도적 역할을 했으며 해산 군인들이 가세한 정미의병 탄압에 진력했다. 1910년 10월 자작을 수작하고 은사공채 5만원(현재의 10억 상당)을 수령했다. 강제병합 직후 이왕직(李王職) 무관에 등용되어 육군 중장 대우를 받았고 사망 때까지 유지되었다. 이병무의 사후 작위는 양자 이홍묵이 이어받았다.

임선준(1860~1919)은 정미 7조약 체결에 내부대신으로서 찬성했다. 서울 태생으로 부친은 임백희이고, 조카딸이 이완용의 장남과 결혼하여 사돈지간이다. 임선준은 1885년 별시 병과에 합격해 승정원 주사, 성균관 대사성, 중추원 의관 등을 역임했다. 1907년 5월 이완용 친일내각에서 내부대신에 기용되어 고종의 강제 양위, 정미 7조약 체결, 군대 해산에 적극 찬동해 일본정부로부터 훈1등 욱일대수장을 받았다. 1908년 6월 탁지부대신에 임명되어 일본 소유의 군과 철도 용지에 대해서 세금을 면제하고 의병에게 살해당한 사람의 유족에게는 보상금을 지급하는 등 노골적인 친일정책을 폈다. 1910년 10월 자작을 수작하고 은사공채 5만원(현재의 10억 상당)을 수령했다. 강제병합 직후부터 사망 때까지 중추원 고문을 지냈다. 1911년 8월 29일 합병 1주년을 기념하는 『매일신보』 특집호에 “빛나고 빛날지니 아! 천년 만년이여(熙如皥如於千万年)”이라는 축사를 게재했다. 1915년 도쿄에서 열린 다이쇼 일왕 즉위대례식에 조선귀족 자격으로 참석했다. 임선준의 사후 작위는 아들 임낙호가 이어받았다,

이재곤(1859~1943)은 정미 7조약 체결에 학부대신으로서 찬성했다. 경기도 양주 태생으로 후작 이재완의 친동생이다. 이재곤은 1880년 증광시 병과에 합격해 승정원 주사, 성균관 대사성, 중추원 의관 등을 역임했다. 1907년 5월 이완용 친일내각에서 학부대신으로 기용되어 고종의 강제 양위, 정미 7조약 체결, 군대 해산에 적극 찬동해 일본정부로부터 훈1등 욱일대수장을 받았다. 1910년 10월 자작을 수작하고 은사공채 5만원(현재의 10억 상당)을 수령했다. 강제병합 직후부터 10년간 중추원 고문을 지냈다. 1911년 8월 29일 합병 1주년을 기념하는 『매일신보』 특집호에 “두 손을 모아 하늘에 축원하다(攢手祝天)”라는 축사를 게재했다. 1919년 3·1운동이 일어나자 권중현과 함께 조선총독부에 작위 반납을 신청했으나 받아들여지지 않았다. 1937년 중일전쟁 발발 무렵 조선총독부 주최 시국간담회에 출석했고 관변단체인 조선유도(儒道)연합회 고문을 맡았다. 이재곤의 사후 작위는 손자 이해국이 이어받았다.

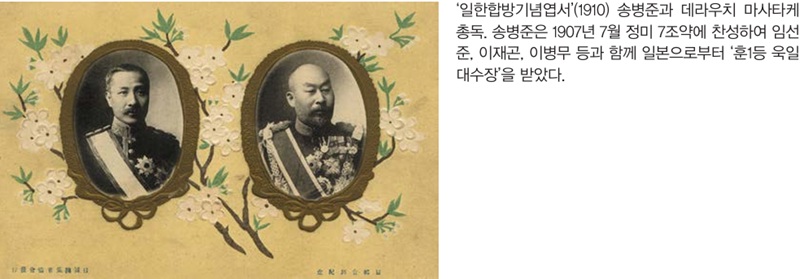

송병준(1858~1925)은 이완용과 더불어 친일파의 대명사로 정미 7조약에 농상공부대신으로 찬성했다. 함남 장진 태생이며 일본식 이름으로 노다 헤이치로를 썼다. 1871년 무과 중시에 급제하여 수문장이 되었다. 1895년 일본특파대사 수행원으로 도일했고 일본 각지를 순시했다. 1904년 러일전쟁 때 오타니 기쿠조 소장의 통역으로 귀국하여 청국까지 종군했다. 1905년 친일단체인 일진회 평의원장이 되었고 이후 2대 사장, 총재 등을 역임했다. 1907년 7월 농상공부대신, 1908년 6월 내부대신에 올랐다. 1909년 10월 일진회 명의로 순종과 이완용 내각 및 통감부에 ‘정합방상주문(政合邦上奏文)’을 제출케 하는 한편 ‘국민 2천만 동포에게 서고(誓告)하는 성명서’를 발표했다. 1910년 10월 자작을 수작하고 1920년 12월 백작으로 승작했다. 은사공채 5만원(현재의 10억 상당)을 수령했다. 강제병합 직후부터 수차례 중추원 고문을 지냈다. 3·1운동 후 정무총감이 되기 위해 도쿄 중앙정계에서 운동을 벌이는 한편, 식민통치에 협력한 공로로 일본수상에게 홋카이도의 토지 불하를 요구해 560만 평(시가 56,000엔)을 받았다. 송병준의 사후 백작 작위는 장남 송종헌(1876~1949)이 이어받았다.

송종헌은 1921년부터 줄곧 중추원 참의를 지냈고 일제 패망 직전인 1945년 4월 일본 귀족원 의원에 선임되었다. 대동일진회 고문, 국민총력조선연맹 간부 등으로 활약하며 대를 이어 일제에 적극 협력했다. 해방 후 1949년 3월 반민특위에 체포되었다가 5월 사망했다.

송병준의 증손자가 2002년 정부를 상대로 송병준 명의의 토지 반환 소송을 제기했다. 부평미군기지 430만여 ㎡가 송병준 땅이니 돌려달라는 것이다. 2005년 1월 1심을 패소하고 그해 12월 항소했으나 ‘친일재산국가귀속특별법’에 의거 매국의 대가로 인정되어 2009년 기각되었다. ‘친일재산국가귀속특별법’에 관한 헌법재판소의 합헌 결정에 따라 2011년 5월 13일 상고가 기각되어 10년간의 치열한 법정소송 끝에 송병준 후손 측이 최종적으로 패소하였다.

• 박광종 특임연구원

[참고문헌]

『친일인명사전』(민족문제연구소, 2009)

『거대한 감옥, 식민지에 살다』(민족문제연구소, 2010)

『친일재산에서 역사를 배우다』(친일반민족행위재산조사위원회, 2010)

강동민, 「이토를 찬양한 ‘매국배족’의 무리들」, 『민족사랑』 2016.7.

강동민, 「‘광복’과 함께 ‘국치’를 기억하자―『병합기념조선사진첩』」, 『민족사랑』 2016.8.

강동민, 「사진엽서에 새겨진 친일파와 대한제국의 몰락」, 『민족사랑』 2022.3.

![img-top-introduce[1]](/wp-content/uploads/2016/07/minjok_simin_01.png)