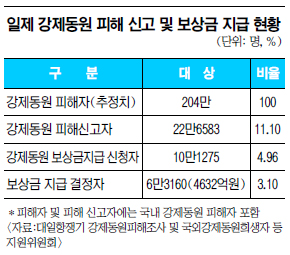

‘대일항쟁기 강제동원피해조사 및 국외강제동원 희생자 등 지원위원회’(이하 위원회) 폐지 추진은 청와대 의중을 반영해 행정안전부가 총대를 멨다. 204만명으로 추정되는 일제 강제동원 피해자 중 실제 보상을 받은 인원이 100명 중 3명꼴에 불과한 상황에서 “형식·절차상 아무 문제가 없다”며 몰아붙이는 형국이다. 차기 정부에 위원회 존폐 판단을 맡겨야 한다는 지적이 많다.

◇무늬만 국무총리 소속, 행안부가 존폐 쥐락펴락=박인환 위원장은 20일 국민일보와의 통화에서 “청와대는 정리 쪽으로 가닥을 잡은 것 같다”며 “행안부 입장이 청와대 입장 아니겠느냐”고 말했다. 관련 특별법상 위원회 활동 시한은 지난해 말이었지만 지난해 11월 국회 본회의에서 6개월 연장안이 통과됐다. 행안부는 연장 당시 “1만여건의 보상 잔무만 6개월 내 마무리한다고 약속해야 연장이 가능하다”고 위원회를 압박해 폐지안을 받았다. 행안부 관계자는 “그쪽(위원회)에서 마련한 자구안대로 실행하는 것”이라고 주장했다. 하지만 박 위원장은 “(행안부) 압력 아래에서 차기 정부 과제로 넘기기 위한 고육지책”이라고 반박했다.

국무총리 소속 위원회인데 행안부가 폐지를 추진하는 것도 문제다. 대통령직인수위원회 업무보고에서 위원회 폐지 문제는 행안부가 보고했다. 총리실 담당 간부는 “위원회 일은 행안부가 총괄한다. 우린 모른다”고 했다.

행안부는 예산권을 바탕으로 위원회 조직·인사권을 장악하고 있다. 사무국장 이하 8명의 국·과장 중 6명이 행안부 파견 공무원일 정도다. 새누리당 이명수 의원은 “‘노무현 정부 때 시작된 일이라 마무리할 때고, 과거사 문제에 돈을 많이 쓸 수 없다’는 주장은 전문성이 없는 행안부의 생각”이라고 비판했다.

◇피해보상 미미, 차기 정부 의중은=강제동원 피해 신고는 지난해 6월 말 종료됐다. 지금은 남은 보상 업무만 진행되고 있다. 피해 신고와 보상 신고도 따로 진행해 22만여명의 피해 신고자 중 절반 정도인 10만여명만이 보상 신고를 했다. 이 중 실제 보상을 받은 사람은 6만여명에 불과하다. 피해와 보상 절차를 나누고, 시한을 정한 것이 애초부터 잘못됐다는 것이다. 하지만 현 정부는 추가 접수 및 보상은 없다는 원칙을 고수하고 있다. 강제동원의 구체적 정황과 실태를 파악하기 위한 진상조사 과제로 선정된 300여개 과제 중 완료된 것도 57건에 불과하다.

현 정부 폐지안대로 강제동원피해자재단(가칭)에 피해·진상조사, 해외 피해자 유해 반환 등을 맡기는 것은 정부가 의무를 방기하는 것이라는 비판도 나온다. 피해·진상조사는 일본 정부와의 외교절차가 필요하고 피해자 신원조사 등 공권력이 바탕이 돼야 한다. 이를 민간에 맡기면 신뢰성 논란이 일 소지가 크다. 일본 아베 신조 정부가 과거사에 우익성향을 드러내는 상황에서 위원회 폐지가 일본에 잘못된 신호를 줄 수도 있다.

이 때문에 상설화된 정부 기관이 일본 정부와의 협상, 진상조사, 지원금 지급 등을 맡고 재단은 교육 및 문화사업을 맡는 이원화된 구조로 가야 된다는 의견이 적지 않다.

차기 정부는 아직 이에 대한 구체적인 언급을 하지 않고 있다. 인수위 업무보고에서도 위원회 폐지에 별다른 반응을 보이지 않았던 것으로 알려졌다. 인수위 관계자는 “부처 산하 위원회는 아직 들여다보지 못했다”고 말했다.

이성규 기자 zhibago@kmib.co.kr

<국민일보>2013-1-21

[기사원문보기] 일제 강제동원 피해 보상 100명 중 3명꼴 불과한데

![img-top-introduce[1]](/wp-content/uploads/2016/02/img-top-news1.png)